AMIS DU PATRIMOINE DES ANDELYS

Bienvenue sur le site de l'association des Amis du Patrimoine des Andelys

La vocation de l'association est de concourir a la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel, historique, architectural et culturel des Andelys.

Découvrez tout au long des chapitres qui vous sont proposés ici les trésors de notre belle cité, riche de plus de deux mille ans d'histoire, le charme de son site unique sur les boucles de la Seine et les personnalités qui l'ont animé à travers les âges dans de nombreux domaines: conquérants, batisseurs, artistes, entrepreneurs, scientifiques, sportifs, aventuriers, héros de guerre ou du quotidien...

Nous

avons

besoin

de vous

Le 16 Mai 2025

Pierres en lumières

Collégiale Notre-Dame

A l’occasion de l’animation régionale Pierres en lumières, notre association a organisé une soirée en trois parties : concert d’orgue, conférence sur la statuaire, déambulation guidée par les membres des Amis du Patrimoine des Andelys…

La tour Nord de la collégiale présente de graves désordres…

Aidez nous en faisant un don. Renseignement par mail : amisdupatrimoinedesandelys@gmail.com

16

Mai

2025

Le drapeau de Normandie

« DE GUEULES À DEUX LÉOPARDS D’OR »

Tout d’abord un petit dictionnaire « héraldique-français » :

- « de gueules » : le gueules est un émail héraldique (c’est à dire une couleur) rouge. Une autre couleur, le bleu, est désigné par le terme « azur ».

- « léopard » : le léopard et le lion, en héraldique, désignent le même animal, mais avec une position de la tête et de la queue différente : tête de profil et queue tournée vers l’intérieur c'est un lion ; tête de face et queue tournée vers l’extérieur c'est un léopard. D’autre part on le dit « rampant » quand il est debout, à la vertical, ou « passant » quand il est en position de marche, à l’horizontal.

- « or » : l’or est un métal héraldique (un autre groupe de couleurs) qui correspond au jaune.

EN DESSOUS À DROITE LE BLASON ACTUEL DE NORMANDIE

« de gueules à deux léopards d’or armés et lampassés d’azur »

Version innovante du XXème siècle qui, sur fond rouge (« de gueules ») colore en bleu (« azur ») les griffes (« armés ») et la langue (« lampassés ») des deux léopards (lions à la tête de face et queue tournée vers l’extérieur) jaune (« d’or »).

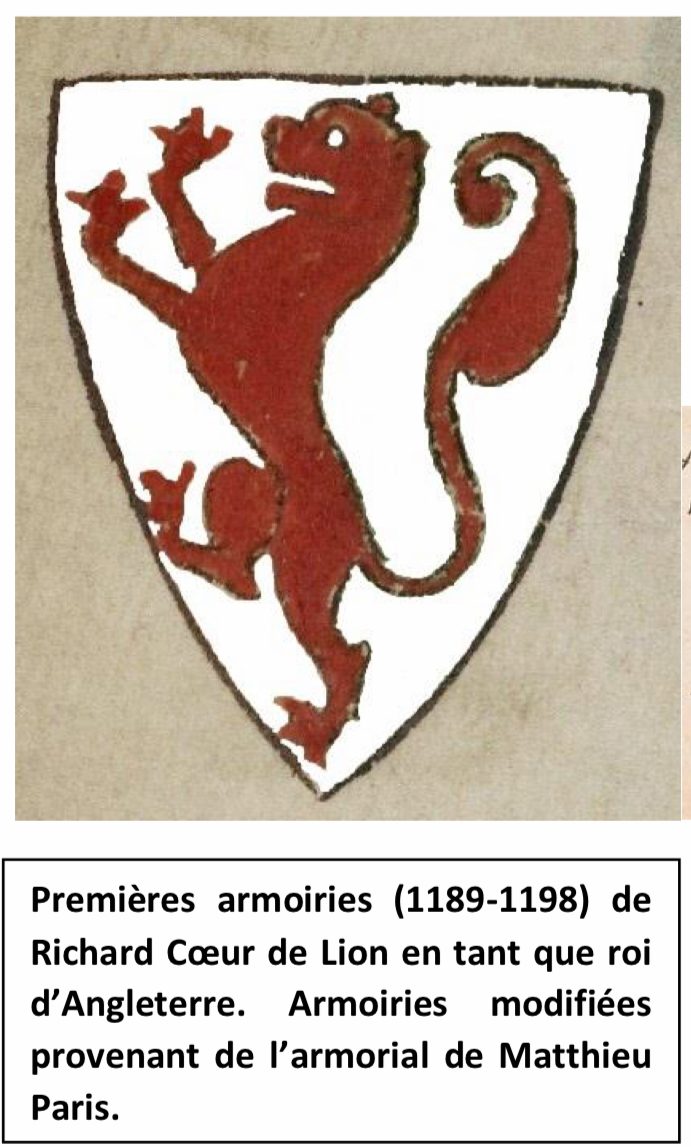

Un peu d’histoire depuis Richard Coeur de Lion :

Afin d’identifier les combattants protégés par des heaumes, cottes de mailles, et boucliers un système emblématique héraldique est apparu en Europe entre 1130 et 1170. Ainsi des signes distinctifs reprenant les anciennes armoiries furent placés notamment sur les boucliers (écus).

L’emblème des Ducs d’Aquitaine était un lion rouge debout sur fond blanc. Le fils chéri d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenêt, Richard, reçut l’Aquitaine et le Poitou en 1169 et fut roi d’Angleterre, duc de Normandie de 1189 à 1199.

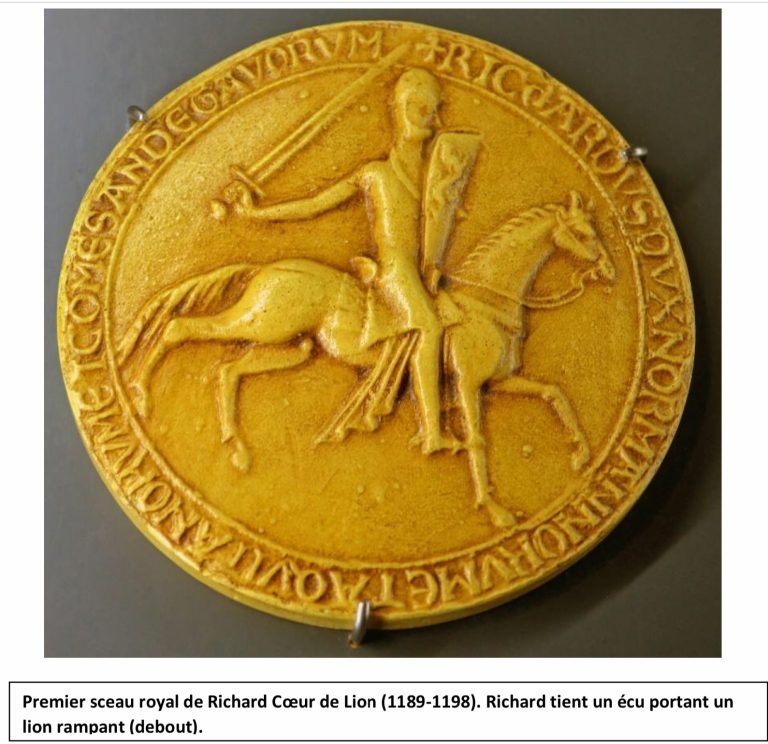

Le premier sceau royal de Richard Coeur de Lion (entre 1189 et 1198), ainsi que deux chroniques de la troisième croisade (1190-1192) indiquent que ses armoiries étaient un lion rouge debout sur fond blanc.

LES 2 PHOTOS EN BAS À GAUCHE

Le second sceau royal de Richard Coeur de Lion (entre 1198 et 1199) présente 3 lions ou léopards. Il a certainement repris les armoiries de son père à deux lions rampants en y ajoutant un troisième, ce que l’on peut affirmer sachant que Jean sans Terre, son frère, a utilisé un écu aux deux lions rampants. Ces armoiries aux trois léopards furent reprises par tous les rois d’Angleterre jusqu’à nos jours.

PHOTO EN BAS À DROITE

Au milieu du XVème siècle les français inventent les armoiries aux deux léopards symbolisant le duché de Normandie en déduisant le léopard de Guyenne aux armoiries du roi d’Angleterre.

Ainsi flotte au vent ce magnifique drapeau normand, de gueules aux deux léopards d’or sur les remparts de Château-Gaillard…

30 Mars 2025

De gueules à deux léopards d’or :

Le Château-Gaillard est de nouveau ouvert au public : le drapeau normand orné de ses deux félins fasceille…

Mais pourquoi deux léopards, pourquoi pas trois ou pourquoi pas un lion ?

-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION

SAMEDI 05 AVRIL 2025 à 18:00

Salle paroissiale

Rue de Fontanges

EXPOSITION DES COLLECTIONS VERLYS DE L’ASSOCIATION

Bilan moral

Bilan financier

Renouvellement des membres du conseil d’administration

Verre de l’amitié

« Pierres en lumières »

Collégiale Notre Dame

des Andelys

Vendredi 16 Mai 2025

à partir de 20:30

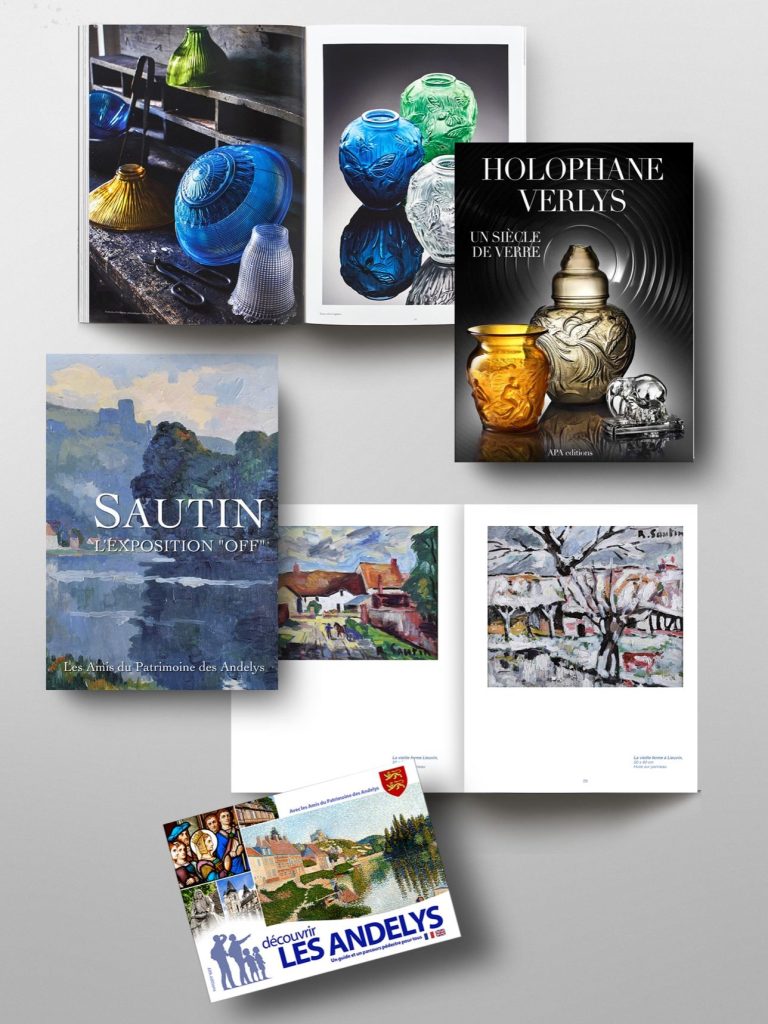

Une visite de l'exposition Off sur René Sautin

Découvrez les oeuvres de ce peintre à la touche pleine de vitalité, amoureux de la couleur et si attaché aux paysages Andelysiens, lors d'une exposition "off" qui annonçait la monographie publiée par les Amis du Patrimoine des Andelys. ( voir boutique )

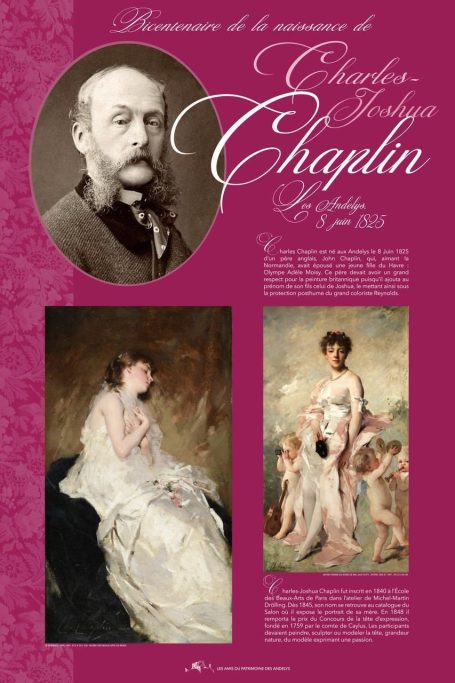

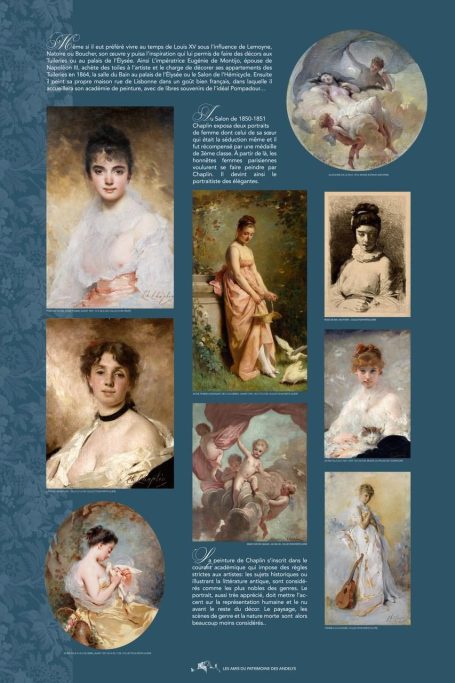

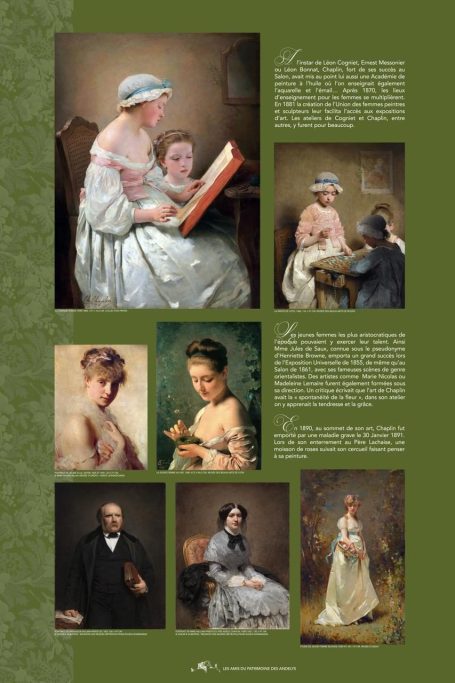

Ils ont fait les Andelys

Ces hommes et femmes qui sont nés, ont vécus, sont venus ou ont laissé un héritage aux Andelys, qui ont enrichi cette ville par leurs talents, leurs actes, leur influence ou le récit de leur bravoure

Sainte Clotilde

La bàtisseuse

La collégiale Notre-Dame des Andelys a été construite au début du 13e siècle sur les ruines de la première abbaye de femmes construite en 511 par Clotilde (474-545) après la mort de son époux Clovis 1er (466-511). À l’occasion de la construction de cette abbaye un miracle fut réalisé par Clotilde qui changea l’eau d’une source en vin afin de motiver les ouvriers. Cette source garda des vertus curatives miraculeuses à l’origine d’un important pélerinage le 04 Juin. Cette abbaye fut détruite par les vikings vers 900.

On y découvre, outre des orgues, tableaux et sculptures exceptionnels, un ensemble de vitraux magnifiques pour l’essentiel datés du 16e siècle.

Les vitraux orientés au sud sont les plus intéressants. Nous ne parlerons dans cet article que des vitraux du 16e siècle (restaurés partiellement en 1866) de la première chapelle que l’on trouve à droite en entrant dans la collégiale et qui racontent la vie de Clotilde. Dans cette chapelle deux baies de vitraux sont visibles : à droite une verrière (baie 26) composée en bas de 4 parties (lancettes) cintrées et en haut un tympan à 4 parties (ajours) droits ; à gauche une verrière (baie 24) composée en bas de 4 lancettes rectangulaires et en haut un tympan à 4 ajours droits. La baie 20 relate également l’histoire de Sainte Clotilde mais a été totalement remplacée en 1866, nous n’en parlerons pas dans cet article.

Les vitraux de la baie 24 réalisés vers 1540, offerts par un couple de donateur et leur fille (représentés dans le bas de la 4e lancette rectangulaire) nous content la jeunesse de Clotilde et ses fiançailles avec Clovis.

Afin de devenir roi des Burgondes, Gondebaud égorgea son frère Chilpéric (ajour de gauche du tympan), envoya Clotilde, fille de Chilpéric, en exil (ajour suivant) et noya la femme de Chilpéric dans le Rhône (3e ajour). La soeur de Clotilde, Croma, prit l’habit (ajour de droite).

Clovis, le roi des Francs, envoie régulièrement des ambassadeurs en Bourgogne. Un de ceux-ci fait part de l’élégance et la sagesse de Clotilde à Clovis. Ce dernier envoya Aurélien porteur d’un anneau d’or (lancette A) et d’autres ornements de fiançailles afin de la demander en mariage. Aurélien remit en secret l’anneau de Clovis à Clotilde (lancette B). Gondebaud autorise l’union de Clotilde avec Clovis et remet Clotilde à Aurélien (lancette C). Dans la dernière lancette (lancette D) on peut voir au deuxième plan les adieux de Clotilde à Gondebaud et au premier plan les donateurs.

Les vitraux de la baie 26 réalisés vers 1550-1575, offerts par Alexandre Lavache seigneur de Radeval (représentés dans le bas de la 3e lancette cintrée).

Ils représentent la suite de la vie de Sainte Clotilde, principalement la conversion de son mari dans la foi chrétienne.

Dans le tympan (ajour de gauche) Clotilde, avec deux servantes, prie le Seigneur de convertir son mari. Dans l’ajour suivant, Clotilde (vêtue d’un pardessus bleu) explique à Clovis (avec son armure) les mystères de la religion chrétienne. Dans le troisième ajour lors de la bataille de Tolbiac, Clovis a la révélation : « à Tolbiac, Clovis engage le combat, près de mourir il invoque son idole qui ne peut entendre la voix du soldat vers le Dieu de Clotilde alors sa pensée vole ». Dans l’ajour de droite Saint Rémy et Sainte Clotilde font serment d’instruire Clovis dans la foi chrétienne.

Dans les zones inférieures, la partie gauche (lancette A) représente le baptême de Clovis. La lancette B montre Clotilde et Clovis faisant l’aumône aux pauvres et aux infirmes par le majordome, dans la partie inférieure figure un couple de donateurs. Dans la lancette C, Clotilde visite le chantier de l’église qu’elle fait construire dans le val du Gambon par reconnaissance pour le baptême de Clovis. Dans la partie inférieure les donateurs avec leur blason : d’azur à la vache d’or & trois meules d’or et trois croix potencées. Enfin dans la lancette D : le miracle des Andelys : « pour les ouvriers qui bâtirent l’église, Clotilde refit la merveille de Cana, du Seigneur Dieu grande faveur fût mise, à l’eau d’andeli le goût du vin donna. »

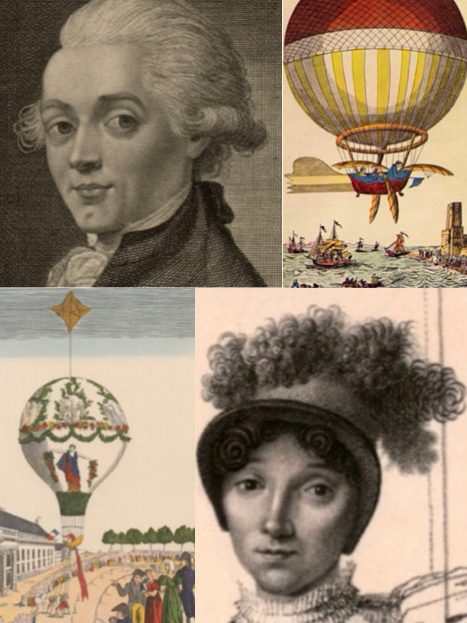

Jean-Pierre et Sophie Blanchard

Héros de l’aéronautique

Jean-Pierre Blanchard est né aux Andelys le 04 Juillet 1753.

Il a un ballon gonflé à l’hydrogène, muni d’une hélice et de rames en plumes mues à la force des bras.

Il fit, accompagné de son ami américain John Jeffries, la première traversée de la Manche en ballon, le 7 janvier 1785. Ce fut également le premier homme à voler aux États-Unis.

Sophie Blanchard, épouse de Jean-Pierre Blanchard, est la première femme aéronaute professionnelle.

Elle est nommée ministre par Napoléon en 1804. Il y a deux cents ans, elle est morte à Paris dans un accident aérien lorsque son ballon prend feu dans les airs au-dessus des jardins de Tivoli le 6 juillet 1819.

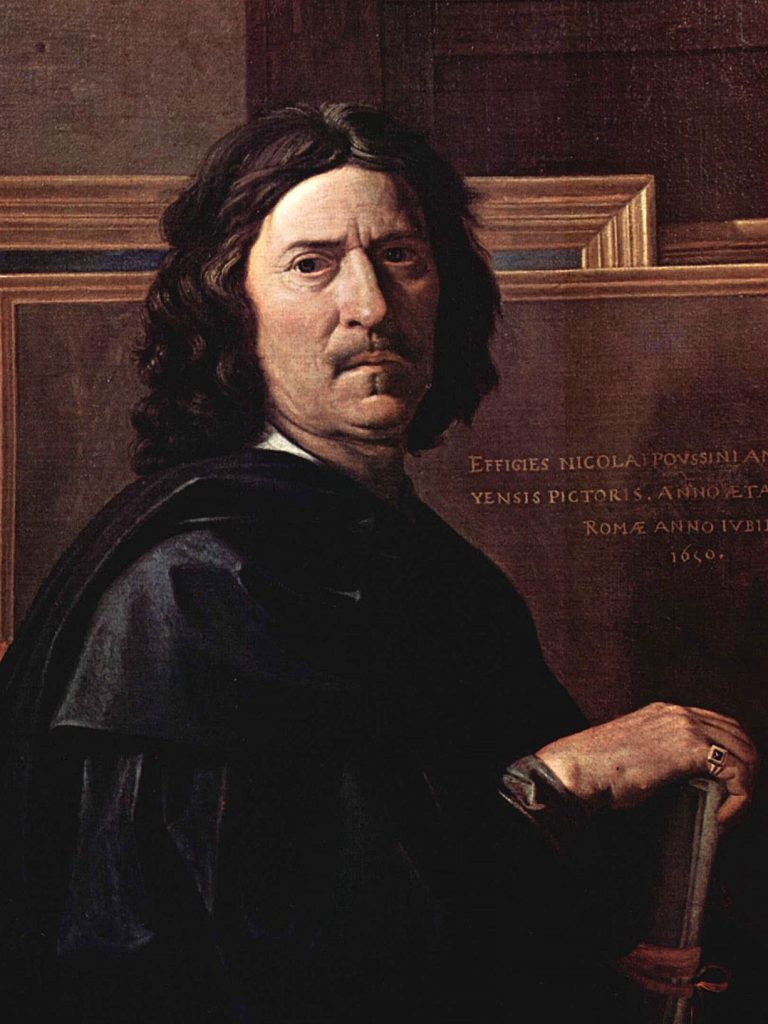

Nicolas Poussin

Le peintre du Grand Siècle

À la fin du 16e siècle, quelques repères de dates :

après Arc-la-Bataille en 1589, Ivry-la-Bataille en 1590 prés de Vernon, Henri IV continue de reprendre des villes aux ligueurs pour accentuer le blocus de Paris. Dans ses troupes un officier : Jean Poussin décide de se retirer de l’armée du roi de France après avoir rallier une dernière fois son panache blanc... A Vernon il rencontre la fille de l’échevin avec qui il se mariera en 1592. Il s’installe dans un domaine à Villers, hameau des Andelys.

En juin 1594 naîtra de cette union Nicolas. Né dans une famille aisée, il recevra une éducation générale probablement chez les jésuites à Rouen (à quelques années près il aurait pu faire ses études avec Pierre Corneille...).

Pour la Collégiale Notre-Dame une commande de trois tableaux (réalisée entre 1610 et 1612) est faite à Quentin Varin artiste originaire de Beauvais. Quand Varin réalise ses tableaux il rencontre un jeune andelysien de 16 ans : Nicolas Poussin. Poussin montre ses créations à Varin qui décèle en lui un grand talent de dessinateur. Il continuera sa formation en allant à Paris où il rencontra des poètes, des scientifiques, des amateurs d’art... mais l’apprentissage dans les ateliers de peintre, tel Lallemand ou Elle ne l’intéresse pas et il y reste très peu de temps.

Il faut se souvenir que Nicolas Poussin n’est pas issu d’une famille de peintre et n’a pas reçu de formation au sein d’un atelier de peintre comme ses contemporains Vélasquez (1599-1660) ou Rembrandt (1606-1669). Il faut savoir que Vélasquez commence sa formation à l’âge de 10 ans dans l’atelier de Franscico de Herrera et Rembrandt lui commencera sa formation en atelier à 14 ans.

Cette originalité dans la formation de Nicolas Poussin peut expliquer la grande liberté dans sa carrière. Il fera rarement de grands tableaux pour les rois ou les papes, mais plutôt des petits formats pour des collectionneurs amateurs.

Le risque inondation

Journée du Samedi 26 Octobre 2024 :

17:30 dévoilement de la plaque indiquant la hauteur de la crue de 1910 sur la façade de La Chaîne d’Or côté Seine

18:30 conférence en l’Église Saint-Sauveur sur le risque inondation aux Andelys par Fabrice Russias, responsable des PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) dans le département de l’Eure

19:30 inauguration de l’exposition à la Chaîne d’Or sur les inondations et verre de l’amitié

NOS PUBLICATIONS

En vente dans notre boutique.

Expédition dans toute la France. Colissimo ou Mondial Relay

Adhérez à l'association

En adhérant au Amis du Patrimoine Andelysien, vous soutiendrez et serez acteurs de nos projets de préservation et de valorisation du patrimoine andelysien.

Vous serez informés directement des événements à venir.

28/03

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.